En el artículo anterior expliqué como el

despliegue de los españoles en el continente americano durante la Edad Moderna

responde a un patrón de desarrollo multiecológico que llevaba siglos

ensayándose en la propia Península Ibérica y que denominé “La respuesta

multimodal española”.

El Imperio español que se extiende por el

mundo entre los siglos XV y XVIII es, en realidad, tres imperios distintos y

simultáneos, cada uno de los cuales tiene su propia zona de actuación, su

propia lógica de desarrollo y se inserta en un

proceso histórico, tanto previo como ulterior, diferente.

El primero de ellos es el Imperio de

Poniente del Segundo Ciclo Mediterráneo, es decir, el Imperio

aragonés bajomedieval, que recibe el refuerzo de las tropas castellanas a

partir de la llegada al poder de los Reyes Católicos y que se proyecta sobre el

occidente del Mare Nostrum librando, durante 300 años, un duelo singular

con el Imperio de Levante (los turcos) que en su día llamé “el Duelo Mediterráneo”[1].

El segundo es el Imperio

Transversal, que los españoles despliegan por el continente americano y que

posee, incluso, sus propias colonias en el Pacífico Occidental, que llegan

hasta las mismísimas puertas de los estados e imperios del Extremo Oriente

asiático (India, China, Japón...) con los que se comercia activamente a través

de las Filipinas. Es un verdadero imperio global (el primero de la Historia, en

sentido cronológico) que conecta las regiones de nuestro mundo económica,

demográfica y políticamente más potentes. Es la primera vez en la Historia en

la que el hombre adquiere clara consciencia de los límites físicos de nuestro

planeta, pues los marinos ibéricos (tanto españoles como portugueses) dan la

vuelta al mundo, llegan hasta los confines del mismo y localizan todas las

rutas marítimas posibles para alcanzarlos.

El tercero es la “Camisa de Fuerza

francesa”, es decir, el conjunto de estados, señoríos y principados

controlados por los Habsburgo españoles durante los siglos XVI y XVII, que se

extienden desde Milán hasta Bélgica y que heredan la “función borgoñona”,

es decir, el mandato de contener a Francia por el este y a Alemania por el

oeste que los borgoñones habían cumplido durante buena parte de los siglos

medievales y, antes que ellos, el reino de la Lotaringia, que se asentó -a su

vez- sobre el viejo Limes renano que los romanos sostuvieron desde los

tiempos de Julio César y que, antes que ellos, separó a los celtas de la Galia

de sus vecinos orientales: los germanos.

Este tercer “imperio” es el más pequeño de los

tres y, sin embargo, el que atrae hacia sí la mayor parte de los pensamientos,

de los recursos humanos y materiales y las preocupaciones de los monarcas

españoles durante las dos centurias citadas. Ese será nuestro “Vietnam” y la

fuente principal de todas las desgracias y de los errores estratégicos

cometidos por la “monarquía católica”. Es el único de los tres

“imperios” que no se desarrolla como consecuencia de la evolución histórica

natural derivada del proceso expansivo de los pueblos ibéricos que tuvo lugar

durante la Baja Edad Media, sino que es un efecto secundario, no previsto ni

buscado, de la política matrimonial seguida por los Reyes Católicos en su

estrategia de neutralizar a Francia, el adversario tradicional de los

aragoneses en su expansión por el Mediterráneo Occidental.

El Limes renano representa, en Europa, la más

potente de las “fronteras intangibles” que la atraviesan desde la

Protohistoria, tal y como expresé hace

ya tiempo en el artículo que abrió la serie histórica de este blog[2].

Es una barrera que, desde hace dos mil quinientos años no ha dejado de cobrarse

vidas humanas en los miles de batallas que se han venido sucediendo en ese

área. Es un territorio que atrae hacía sí a los

ejércitos que se desenvuelven desde el Atlántico hasta el Oder y desde el Mar

del Norte hasta el Mediterráneo. La frontera que, a finales del primer milenio

anterior a la Era Cristiana separó a los celtas de los germanos lo ha seguido haciendo con sus herederos desde

entonces y cobrándose las vidas de sus mejores soldados.

Durante la Baja Edad Media ese área estuvo

controlada por el Duque de Borgoña, que fue viendo como sus dominios iban

siendo paulatinamente conquistados por el rey de Francia. Para los

descendientes de Carlos el Temerario la alianza estratégica con España,

a principios del siglo XVI, se presentaba como la única opción segura de

supervivencia política, ante el inexorable avance francés hacia el este. La

llegada al poder, tanto en el reino flamenco-borgoñón como en España, de Carlos

I era la forma de revertir el desarrollo de los acontecimientos y de recuperar

la iniciativa militar en su ya secular duelo con Francia. El plan estratégico

fue diseñado por Adriano de Utrecht, el mentor de Carlos I, y tanto éste como sus

herederos de la rama española de los Habsburgo lo aplicarían a rajatabla como

verdaderos autómatas[3],

por eso sostengo que la llegada de los Habsburgo al poder en nuestro país

constituye un verdadero golpe de estado que termina poniendo al estado español

al servicio de fuerzas extranjeras que tenían un diseño estratégico que no

respondía, en absoluto, a los intereses, no ya de nuestro país sino ni siquiera

de ninguna de sus facciones dominantes.

Desde 1517 la prioridad de la política

exterior española fue controlar el avance francés... ¡¡por sus fronteras

orientales!! (No por los

Pirineos). Por tanto nos convertimos, de facto, en los guardaespaldas de

Alemania. Por consiguiente, a largo plazo, nuestra “decadencia” política estaba

cantada. La defensa de las fronteras de los dos “imperios” restantes (el de

Poniente -en el Mediterráneo- y el Transversal -en América-), cuyas lógicas sí que enlazaban con nuestro proceso político

previo, se subordinan a la de la Camisa de Fuerza francesa, que era algo

que interesaba... a los austriacos y, paradójicamente, a holandeses y

británicos, no a nosotros. Los beneficiarios más inmediatos de esa política

fueron los turcos en el Mediterráneo y los ingleses en el Atlántico.

Y,

sin embargo, el desarrollo histórico de cada uno de estos tres “imperios”

enlazan, mil años después, con las estrategias políticas que, en su proceso

expansivo, desplegó el Imperio Romano. En cada una de esas tres áreas los

españoles recogen el legado de Roma y lo proyectan sobre el futuro. Esto, obviamente,

no es una decisión consciente sino que -de alguna

manera- son estrategias inducidas por la interacción que se establece entre el

hombre y su medio. Los procesos históricos no suelen obedecer al diseño

consciente de los hombres, individualmente considerados, que obrarían -como

tales- con una estrategia personal, orientada hacia el corto plazo, sino que

recogen las tendencias que se van perfilando a nivel colectivo y que tienen

mucho que ver con factores como el clima, el relieve, la geopolítica, etc. Los

hombres, en ausencia de factores mucho más vitales que condicionen sus actos,

van a dónde va el agua. Por eso los castellanos y los portugueses apuntaron

hacia el Atlántico y los aragoneses hacia el Mediterráneo.

En

tiempo de paz o en medio de procesos expansivos los hombres, como el agua,

buscan los valles y se establecen en ellos, desarrollan la agricultura y el

comercio, se hacen a la mar, incrementan su población y crean estados más

vastos y poderosos. En tiempo de guerra o en medio de procesos involutivos

hacen lo contrario, porque en los valles es dónde se libran las batallas más

masivas y sangrientas. En cierta medida los procesos históricos vienen

predeterminados por los factores geográficos y -hasta cierto punto- se pueden predecir.

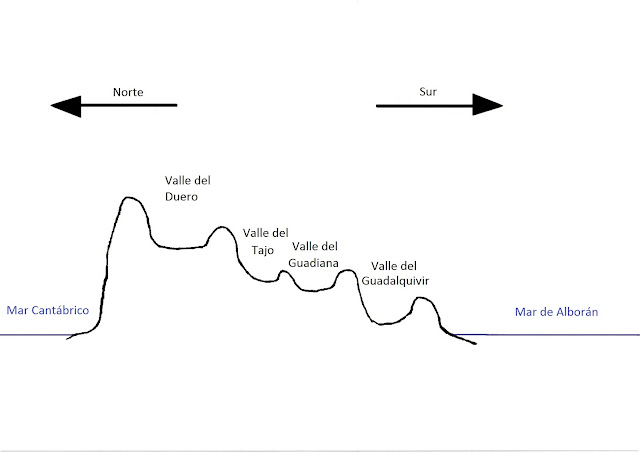

En

el anterior artículo dije que España es el país con mayor diversidad regional

del mundo en un espacio geográfico de dimensiones medias. Y les mostré las dos

imágenes que ven más abajo:

Península Ibérica Corte transversal en el sentido de

los meridianos

También

afirmé que es un concentrado de los paisajes que se dan en todo el ámbito

peri-mediterráneo. Ahora veamos esto dinámicamente. Primero tracemos las líneas

de cumbres que se dan en las cordilleras peninsulares:

Líneas de cumbres de las

cordilleras ibéricas

Dichas

líneas delimitan una serie de regiones naturales que vemos aquí:

Regiones naturales de la

Península Ibérica

En

el corazón de la Península se encuentra la Meseta Central española, una

fortaleza gigante de unos 300.000 km2 aproximadamente de superficie

que prefigura su función histórica. No es casual que el único estado que alguna

vez se ha superpuesto sobre este área se llamara precisamente “Castilla”,

identificándose así con su propia función histórico-política. Ya dije que las

tácticas de guerra castellanas oscilaban, según la época, entre el

“encastillamiento” (fase defensiva) y el contraataque (fase ofensiva). Como

dije antes, cuando las cosas van bien se sigue el camino del agua y cuando van

mal la dirección contraria.

Aunque

la Península Ibérica sólo tenga 600.000

km2 el efecto psicológico que produce entre los hombres que

viven en ella (y también entre los que la visitan) es que es mucho mayor. Esto

es así por la cantidad de barreras naturales que la rompen y por la variedad de

paisajes y de ecosistemas que se dan en ella. Por eso la llamé el “Subcontinente

Ibérico”[4].

Como continente se comportó cuando los romanos la invadieron (tardaron 200 años

en conseguirlo), cuando se generalizó la guerra entre musulmanes y cristianos

en la Edad Media (un conflicto de -nada menos- que 800 años) y también cuando

atacaron las fuerzas napoleónicas, que encontraron en España su segunda Rusia

(un estado de dimensiones continentales). La historia ha demostrado que atacar

a España produce efectos históricos inesperados: O el agresor tiene la

implacable tenacidad y la infinita paciencia que tuvieron los romanos o se

encuentra, como dije hace tiempo, con la “respuesta multimodal española”,

que definí como una reacción diferida, escalonada y múltiple, que termina

convirtiéndose en un infierno para el ocupante, que galvaniza la resistencia de

las clases populares y provoca una desautorización de las clases aristocráticas

y de las autoridades institucionales que colaboraron con el agresor.

Aunque es un

país relativamente pequeño y despoblado (históricamente ha tenido la tercera

parte de habitantes que Francia, con su misma superficie) crea, como acabo de

decir, la sensación de que es mucho mayor. El hombre que es capaz de

sobreponerse a sus implacables sequías, de derrotar a los invasores que lo han

atacado desde la Protohistoria, de sacarle fruto a su pedregosa y árida tierra

y de cruzar las barreras naturales que lo fragmentan, una vez que sale de ese

hábitat se vuelve extraordinariamente eficaz, es capaz de adaptarse a casi

cualquier medio y de improvisar sobre la marcha soluciones ad hoc

porque, pese a su relativa pobreza material posee un gran bagaje histórico

acumulado y una gran resiliencia, se ha visto obligado a ensayar multitud de

soluciones diversas para resolver problemas de todo tipo. Ha aprendido a pegarse al territorio y a valerse de él para

sobrevivir en cualquier circunstancia. También se desenvuelve con facilidad

tanto en entornos cálidos como en grandes altitudes, si lo comparamos con

cualquier otro europeo.

Volviendo al

hilo de nuestra argumentación dijimos que España recogió, en los albores de la

Edad Moderna, el legado de Roma en los tres escenarios geográficos a los que me

referí:

En el

Mediterráneo Occidental porque

abre un nuevo ciclo político, cuyo eje se sitúa en este mar, mil años después

de que cayera el Imperio Romano de Occidente, cerrando así el anterior, es

decir, abren la puerta que los romanos cerraron y que había permanecido

así desde entonces.

En el Limes

renano porque acuden a apuntalarlo

justo en el momento en el que se está rompiendo, evitando así el

enfrentamiento directo entre las dos potencias que se asoman a las orillas del

Rhin.

Y en América, lo que hacen los españoles no es más que replicar

el Imperio Romano, al otro lado del mar.

Pero la

vinculación entre los tres “imperios” españoles modernos crea unas sinergias

que provocan un salto cualitativo en el desarrollo de los procesos históricos.

En política, cuando varios elementos se unen de manera voluntaria no suman,

sino que multiplican. Y esto fue lo que pasó.

Si España sólo

se hubiera unido políticamente con el reino flamenco-borgoñón, pero no hubiera

construido en paralelo su imperio americano, ni se hubiera estado batiendo con

los turcos durante ese tiempo, hubiera actuado como una potencia regional

dentro de la zona y como gendarme desde la misma, pero no habría provocado un

incremento tan importante en el comercio europeo como el que tuvo lugar por la

aparición de los metales preciosos y los productos exóticos americanos, ni

habría generado tampoco la importante demanda de productos manufacturados que

las colonias españolas y portuguesas generaron -en primer lugar- y los países

de Asia Oriental -después-, lo que serviría de acicate para el desarrollo del

comercio, de la industria, de la tecnología y de la ciencia, que fueron las

bases que dieron lugar a la Revolución Industrial y a las revoluciones políticas

contemporáneas.

Si España sólo

hubiera construido el Imperio Americano, pero se hubiera mantenido al margen de

los conflictos europeos, habría creado una gran civilización auto-referenciada,

que habría defendido el Atlántico como un espacio propio y exclusivo e impedido

al resto de pueblos ultrapirenaicos participar de manera directa en el

desarrollo económico generado por el Imperio español. Los aristócratas

españoles hubieran sido mucho más ricos y hubieran estado más vinculados con

las actividades comerciales. La economía peninsular habría sido mucho más

diversificada y próspera de lo que fue, pero también menos dinámica de lo que

ha sido el conjunto de la economía europea desde entonces.

Y si España sólo

se hubiera hecho fuerte en el Mediterráneo Occidental, pero no hubiera actuado

de manera tan directa en los otros dos escenarios, hubiera terminado

construyendo algo parecido a lo que fue el Imperio Romano de Occidente, pero

con la capital en España y, por tanto, más escorado hacia el Atlántico, lo que hubiera

significado que Francia, las islas británicas y Marruecos habrían quedado, de

una u otra manera, subordinadas políticamente a esa estructura imperial, que

también habría terminado extendiéndose, más tarde o más temprano, por el

continente americano.

La vinculación

política de estos tres imperios convierte a los españoles de los siglos XV y

XVI en los arquitectos del mundo moderno y al Imperio español en el esqueleto

que lo sostiene desde entonces. La vinculación económica entre Europa, América

y Asia Oriental, que españoles y portugueses establecieron durante esas dos

centurias han determinado la fisonomía del mundo global que ha venido después.

Los pueblos

ibéricos abrieron las rutas, establecieron los primeros contactos con los

pueblos del resto de continentes y establecieron los precedentes que los que

vinieron después tuvieron que imitar.

Pero España

también asignó los roles que los pueblos del Occidente europeo siguieron

después, insertándose en la estructura de comunicación y de poder que acababan

de construir, de la manera que se les asignó desde ésta, tal y como expliqué en

el artículo “La estructura del Sistema Europeo”[5].

Los españoles se autoasignaron la función de guardar y sostener

el orden que ellos habían creado. Pero abrieron -de facto- las rutas

comerciales asociadas a su estructura imperial a los comerciantes de los países

de Europa que también estaban volcados hacia el Atlántico, en especial a

ingleses y holandeses, porque hasta la Guerra de los Treinta Años los franceses

fueron el enemigo principal a batir. Los italianos quedaron atrapados en la

línea del frente que creó el “Duelo Mediterráneo”, lo que les dejó sin apenas

margen de maniobra y los austriacos fueron protegidos de cualquier posible

agresión desde el oeste, lo que les permitió hegemonizar el universo germánico

hasta la emergencia política del estado prusiano.

Cuando los

imperios ultramarinos de la segunda generación (ingleses, franceses y

holandeses) consiguen introducirse en el engranaje que los ibéricos habían

construido, descubren la multitud de nichos sin cubrir que había en esas

estructuras. Éstos tenían una debilidad estratégica: la demografía. Dije

más arriba que la población francesa ha triplicado históricamente a la

española. Y la española ha cuadruplicado o quintuplicado a la portuguesa. Hay

un factor que va mucho más allá del voluntarismo de los hombres: Las

matemáticas. Lo que hay que explicar no es por qué Francia

relevó a España en el liderazgo planetario, algo que tenía que pasar

-inevitablemente- alguna vez, sino por qué tardó tanto en hacerlo.

Y también hay

que explicar por qué dejaron que, cuando el monopolio español se rompió, los

ingleses se les adelantaran. Esto último tiene mucho que ver con el

carácter continental del estado francés frente a la insularidad británica.

La debilidad

demográfica de los pueblos ibéricos fue la razón que determinó que en vez de

comportarse como verdaderos imperios, en el sentido antiguo del término, que

controlaban desde el ámbito político las líneas maestras de las actividades

económicas de sus súbditos y defendían a estos de la competencia de

comerciantes extranjeros en sus zonas de influencia económica, actuaron

-simplemente- como la vanguardia de los pueblos europeos y, al hacerlo, permitieron

que los mercaderes, los contrabandistas y los piratas eludieran, con relativa

facilidad, el control que unos estados más fuertes hubieran ejercido sobre

ellos.

Como fueron los

ibéricos los que construyeron la estructura política que abriría los flujos del

comercio planetario, sus dirigentes se dedicaron fundamentalmente, dada la

debilidad demográfica de la que partían, a vigilar la infraestructura sobre la

que todo el edificio se sustentaba, permitiendo así a sus competidores

utilizarla en beneficio propio. Ingleses, holandeses y -en menor medida-

franceses se irían adueñando de buena parte de los flujos y de las rutas

comerciales que españoles y portugueses habían creado, usando para ello, cuando

era posible, medios legales y, cuando no, ilegales. Así comercio, contrabando y

piratería se confundían con frecuencia, ya que eran actividades que podían ser ejercidas

por los mismos individuos en momentos diferentes.

Sobre esta base

se desarrolló el capitalismo que, visto desde este particular ángulo de visión,

no es algo que ingleses y holandeses desarrollaran debido a su espíritu

emprendedor, como nos vienen contando desde entonces, sino que -por el

contrario- eran las actividades más lucrativas que la estructura política construida

por los ibéricos les brindaban. Los

anglo-holandeses no se hicieron ricos y prósperos porque fueran más activos que

otros pueblos (ya hemos visto que siguieron la estela de los que iban por

delante), sino porque supieron cubrir los vacíos que las estructuras políticas

ultramarinas ibéricas tenían y, una vez alcanzado cierto umbral cuantitativo,

pudieron empezar a permitirse actuar por su propia cuenta. (Los que empiezan

trabajando como contratas auxiliares terminan poniendo su propio negocio).

En realidad lo

que hicieron los españoles y portugueses fue crear un imperio... ¡europeo!,

en el que ellos terminan trabajando de ¡capataces![6]. Y esto fue así porque el

golpe de estado que hubo en España en 1517 (La coronación del primer Habsburgo)

puso a la estructura política del Imperio español (imperio de facto) al

servicio del “Emperador del Sacro Imperio

Romano Germánico” (imperio de iure) y de las estrategias políticas

diseñadas por Adriano de Utrecht, que perseguían utilizar el poder español para

salvar el complejo flamenco-borgoñón y -en consecuencia- la “función

borgoñona”[7].

[2]

“Las

fronteras intangibles”: http://polobrazo.blogspot.com/2012/01/las-fronteras-intangibles.html

[3]

“Los autómatas del Escorial”: http://polobrazo.blogspot.com.es/2012/05/los-automatas-del-escorial.html

[6]

“Los

capataces del Imperio”: http://polobrazo.blogspot.com.es/2012/05/los-capataces-del-imperio.html

[7]

La

“función borgoñona”: http://polobrazo.blogspot.com.es/2012/04/la-funcion-borgonona.html